Pubblicato anche sulla rivista L’Escalina, anno VI numero 2, dicembre 2024

Il volume è il frutto maturo della raccolta sapientemente curata da Stefano Baldi degli atti del Secondo convegno su Rosario Scalero, che ha avuto luogo il 17 settembre 2021 a Saluzzo, nell’ambito del primo Festival Scalero. Il convegno, nuovamente organizzato dall’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, si sarebbe dovuto tenere nel 150° anniversario della nascita del Maestro, avvenuta a Moncalieri nel 1870, ma è poi stato posticipato per i noti motivi di emergenza sanitaria.

Il volume presenta tutte le caratteristiche di un saggio musicale biografico: l’utilizzo del lessico tecnico specifico e i costanti riferimenti ai macro-argomenti di storiografia musicale ne circoscrivono infatti la destinazione primariamente all’ambito degli addetti ai lavori, come musicologi, studiosi e ricercatori di discipline musicali o appassionati competenti. Tuttavia, la conformazione stessa del testo apre le porte ad una fruizione più ampia.

La raccolta si dipana in tredici capitoli, ognuno curato da una diversa figura di alto livello professionale; di questi tredici, quattro sono squisitamente specialistici: Alessandro Ruo Rui, L’evoluzione del linguaggio compositivo di Scalero dagli esordi tardoromantici agli esiti postimpressionistici; Armando Ianniello, Dall’Italia agli Stati Uniti: ricognizione e osservazioni sulla ricezione del poema sinfonico La divina foresta di Rosario Scalero; Arturo Sacchetti, La creatività di Rosario Scalero nei rapporti cameristico-strumentali ‘intorno al violino’; Chiara Bertoglio, Scalero e Bach: un’esperienza a tutto tondo.

Gli altri nove capitoli trattano la parte biografica di Scalero, seguendolo nei suoi viaggi formativi e lavorativi da Torino (Stefano Baldi, L’ambiente musicale torinese e Rosario Scalero: ragioni di una divergenza) a Vienna (Giangiorgio Satragni, Scalero tra la formazione viennese con Mandyczewski e il successo editoriale a Lipsia: le lettere e i documenti d’archivio), poi a Roma (Gaia Bottoni, Rosario Scalero a Roma: il carteggio con la moglie Clementina e l’attività della Società del Quartetto) e in America dove insegnò prima alla Mannes School of Music di New York e poi al Curtis Institute di Filadelfia (Valentina Bensi, La scuola americana di Rosario Scalero e i suoi celebri allievi; Angela Annese, «…quanto io debbo a Lei e al Suo insegnamento!». Rosario Scalero maestro di Nino Rota), fino al ritorno in Italia nella sua ultima residenza, il Castello di Montestrutto (Chiara Marola, Musica al castello di Montestrutto, Rosario Scalero e l’allievo prediletto Gian Carlo Menotti; Michelangelo Gabbrielli, La didattica del contrappunto di Rosario Scalero attraverso i quaderni di studio dell’ultimo allievo: Antonino Riccardo Luciani).

Questa necessaria sezione biografica è costantemente supportata e avvalorata dai carteggi originali o in traduzione di Scalero con i personaggi principali della storia della sua vita. La corrispondenza privata a cadenza quasi giornaliera con la moglie Clementina, lo scambio di lettere con il suo maestro di Vienna, Mandyczewski, e con amici come Sinigaglia, oltre a tutto il carteggio di carattere professionale, rendono appieno tutte le sfaccettature psicologiche del violinista, compositore e maestro, restituendo al lettore un’impressione dell’Uomo Scalero, che tra l’altro inconsapevolmente – e quindi autenticamente – si racconta da sé.

Il testo segue le travagliate vicende che hanno portato il già famoso violinista a trasferirsi nel fiore dei suoi trent’anni lontano dalla moglie Clementina e le figlie, che risiedevano a Torino, per studiare composizione con Mandyczewski a Vienna. Scalero si dimostra una fonte di ispirazione per la tenacia con cui a lungo ha provato ad affermarsi nel panorama musicale europeo, guardando la vita con l’ottimismo dei vincenti soprattutto quando tutto prendeva una brutta piega, per lo studio perseverante affrontato in modo instancabile che, dopo tante delusioni, lo portò fino al successo in America e alla consacrazione come maestro di alcune delle figure più importanti del panorama compositivo a cavallo fra due mondi e due epoche.

Scalero, in un periodo storico di passaggio nella storia della musica, scelse per tutta la vita di affondare le sue radici nel passato, facendo di Bach e di Brahms i suoi miti e fonte di studio ed ispirazione. La storia di resilienza e dei profondi valori di Scalero vale di per sé la lettura del volume, da cui emerge come Scalero sapesse guardare il passato con critica ammirazione, nella consapevolezza che fosse necessario per interpretare responsabilmente un difficile presente e costruire un futuro con lungimiranza.

Il volume offre inoltre una panoramica dello studio relativo alla figura di Rosario Scalero dalla riscoperta agli attuali progetti. La dottoressa Chiara Marola, infatti, racconta le fortuite circostanze in cui si è imbattuta nel materiale riguardante il maestro da cui poi è nato l’interesse e l’idea dello studio nella sua tesi di laurea in musicologia. Riporto la sua dichiarazione: «Chi scrive salì quei gradini [del castello di Montestrutto] per la prima volta nel luglio 2001, più di vent’anni fa, inviata al castello dal Maestro Antonio Mosca, con la scusa di recuperare una fotografia di Scalero. Questo ritratto doveva servire alla promozione di una serata musicale dedicata al Maestro all’interno del Festival della Via Francigena Canavesana, rassegna di concerti che ebbe negli anni Duemila grande successo e molteplici edizioni nel territorio canavesano. Mosca disse: “Vai tu lassù, che io sono molto indaffarato” con un tono quasi perentorio. Chi lo conosce sa che non è facile dirgli di no. Forse gli mettevano pensiero tutti quei gradini, pensai, ma con il tempo capii che, in quanto giovane studentessa di musicologia all’Università di Torino, desiderava farmi respirare un po’ di quel fascino d’altri tempi che si avverte quando si entra nella dimora di un personaggio così importante nella storia della musica del Novecento. Lassù incontrai Monique de Ruette Arnoldi, nipote canadese del compositore, signora poliglotta dai modi raffinati e dalla piacevole conversazione con cui strinsi subito amicizia, che mi accompagnò nella biblioteca del compositore e qui, dopo aver aperto qualche baule impolverato, ebbi un’incredibile sorpresa! Trovai tutti i documenti personali e professionali del Maestro Rosario Scalero, materiale che lo aveva accompagnato nella sua vita avventurosa a cavallo tra due secoli e tra due mondi: certificati di nascita e di matrimonio, documenti personali, fotografie con la famiglia, con gli allievi o con musicisti e personaggi famosi, composizioni a stampa, composizioni manoscritte autografe, programmi di sala di concerti, articoli e recensioni giornalistiche, appunti d’insegnamento e scritti su vari argomenti, cartoline, biglietti da visita e soprattutto un corposo epistolario. Questi documenti erano completamente inediti, rimasti dimenticati, possiamo dire quasi “nascosti” nella sua stessa dimora: la loro esistenza era stata del tutto ignorata da coloro che si occupano di ricerca musicale in ambito internazionale. Dalla consultazione di questo materiale è nata la mia tesi di laurea e poi altre pubblicazioni per ricostruire la sua figura e i contatti che ebbe con allievi e figure di spicco del panorama musicale internazionale. Da allora l’archivio Scalero ha fatto tanta strada. Dopo la definitiva donazione dei materiali relativi a Rosario Scalero da parte della famiglia Arnoldi all’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte esso è stato oggetto di ordinamento, catalogazione e digitalizzazione e si trova oggi a Saluzzo. Da canavesana, ovviamente, sono dispiaciuta che non sia rimasto nel territorio in cui è stato raccolto dal suo proprietario, ma credo che averlo indirizzato alle sapienti mani di Alberto Basso sia stata una scelta corretta, anche alla luce del lavoro portato avanti con entusiasmo dai suoi collaboratori. Qualcosa è rimasto in Canavese, oltre al suo imponente Castello. L’eredità di Scalero è stata raccolta dalla comunità locale di Settimo Vittone e dintorni che, anche grazie all’influenza di questa progressiva opera di rivalutazione della figura del compositore, ultimamente si è stretta intorno a questo personaggio e ne ha colto non solo la grandezza culturale ma anche l’attualità e potenzialità nell’ambito della rivitalizzazione turistica dei borghi storici dal passato illustre. Nel 2022, a distanza di quasi vent’anni dalla scoperta fortuita del tesoro archivistico di Montestrutto, è nato quindi il Festival Musicale Rosario Scalero che, con una rassegna di concerti in Canavese e oltre, ha voluto omaggiare e ringraziare il compositore di aver portato a Montestrutto e dintorni “celebrità presenti e future” imitandone l’esempio. Conscia dell’immensa fortuna di questo ritrovamento, mi sono gettata anima e corpo nel festival assumendone la direzione artistica e cercando così di restituire alla comunità e alla memoria di Scalero ciò che mi è stato donato». Il Festival ha avuto grande fortuna e ha già visto la sua seconda edizione tra agosto 2024 e gennaio 2025 con un palinsesto di concerti e conferenze tanto variegato quanto interessante nelle sue proposte.

Per quanto riguarda invece il materiale attualmente raccolto, che costituisce la base dei futuri studi relativi alla figura di Rosario Scalero, la dottoressa in musicologia Eleonora Pagliero, curatrice dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, spiega che, per volere degli ultimi eredi, il fondo privato del Maestro, intitolato a sua nipote Monique de Ruette Arnoldi, è ora custodito a Saluzzo presso la biblioteca del Centro di Ricerca e Documentazione dell’istituto stesso. Racconta inoltre che il fondo è giunto in tre fasi distinte: prima è stata recapitata la sua parte più consistente dal castello di Montestrutto con un atto di deposito nell’Ottobre 2005, poi da Laval in Québec (Canada) nel settembre 2009 e infine un’ultima parte ancora dal castello di Montestrutto nel 2021.

Il fondo comprende un imponente epistolario costituito da 3.174 lettere, cartoline e telegrammi, oltre all’intero corpus di composizioni musicali di diversi generi e con diversi organici, tutte le edizioni a stampa delle musiche di Scalero, alcune anche in più copie, circa novanta composizioni autografe e una decina di trascrizioni ed arrangiamenti da altri autori, tra cui Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Antonín Dvorák, Edward Grieg, Fryderyk Chopin. Sono presenti anche cinque grossi faldoni, che contengono tutti gli scritti di teoria musicale e storia della musica sotto forma di appunti manoscritti e dattiloscritti per le lezioni e le conferenze di storia e teoria musicale tenute alla Mannes School of music di New York, al Curtis Institute of Music di Philadelphia e in generale per l’insegnamento agli allievi italiani e stranieri.

Inoltre l’archivio conta diverse decine di ritagli di giornale, recensioni di concerti in parte a stampa in parte trascritte a mano, tabelle di orari delle lezioni con gli allievi, note biografiche degli stessi con articoli e segnalazioni di vincite di premi e concorsi, pubblicazioni di loro brani musicali, oltre a contratti di lavoro, carte di viaggio e biglietti da visita e di condoglianze di personalità di primo piano nel contesto musicale internazionale del Novecento come Arturo Toscanini e Clara Petrella. Ci sono anche i documenti personali dall’infanzia all’adolescenza fino alla vita matrimoniale e familiare, come attestati scolastici suoi e delle figlie e oltre 300 fotografie e documenti vari. Tutti questi documenti erano stati scrupolosamente conservati da Scalero come memoriale della sua vita e per questo sono stati attentamente catalogati e inventariati.

La dottoressa Pagliero scrive riguardo all’organizzazione del materiale: «Il riordino di tutto il materiale esistente nel fondo, in particolar modo dell’ingente epistolario, ha comportato un enorme impegno di lavoro a partire dall’inizio del 2017 da parte di Alberto Basso con la collaborazione di chi scrive. Tutto il materiale è stato debitamente inventariato. L’epistolario è stato diviso in diversi settori: familiare, lavorativo, corrispondenza con allievi, personalità italiane e straniere; di queste ultime si sono ricercati i dati anagrafici essenziali e la professione esercitata. Nel 2019 è altresì stato avviato il progetto di digitalizzazione e descrizione su Mèmora, la piattaforma web per la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio culturale curato dalla Regione Piemonte, progetto tuttora in fase di completamento. Il materiale è stato inizialmente scansito, poi posizionato in apposite camicie di carta barriera e riposto in raccoglitori di carta non acida adatta alla conservazione del materiale archivistico; successivamente si è proceduto alla descrizione digitale seguendo gli standard di Mèmora per rendere il materiale disponibile alla consultazione al link https://www.memora.Piemon-te.it/.

Tale descrizione prevede la compilazione dei campi riguardanti segnatura, cronologia, collocazione geografica, descrizione estrinseca, consistenza fisica, soggetti ed eventi collegati e allegati digitali. In particolar modo si curerà la descrizione dei contenuti delle lettere manoscritte attraverso la compilazione (nel campo “descrizione”) di una sinossi che funge da resoconto degli argomenti trattati e delle persone coinvolte nella corrispondenza; si procederà alla creazione di relazioni, collegamenti e link per tutti gli enti citati (persone, istituzioni, eventi) e per tutti i luoghi, in modo da facilitare la ricerca di tali informazioni sul web».

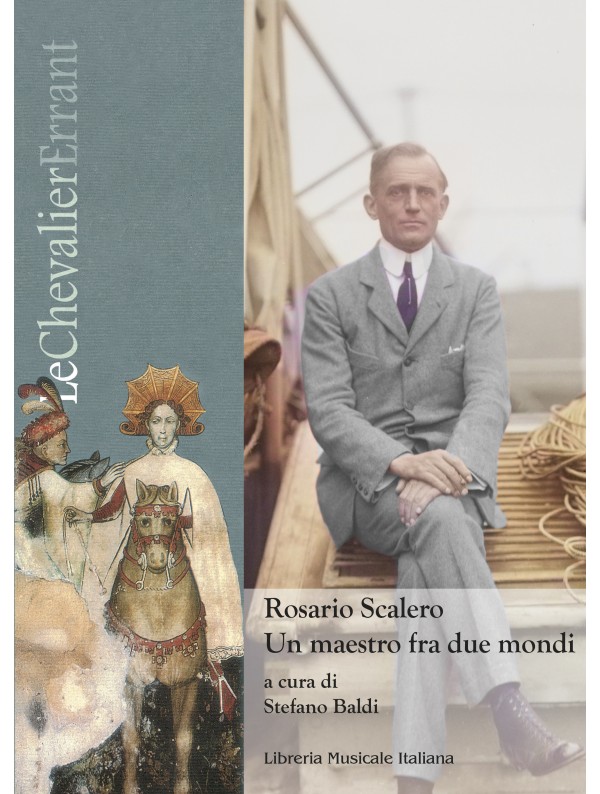

Per quanto riguarda la divulgazione della vita e dell’opera del Maestro Scalero, il regista Yukio Unia ha dato alla luce il docufilm Rosario Scalero. Un maestro fra due mondi. Presentato per la prima volta alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo il 17 settembre 2021, dopo esser stato trasmesso su Rai 5 il 21 giugno 2023, è ora accessibile a tutti su Rai Play (Giorgia Deferro).